「便って何となく出てるものだけど、そもそもどうやってできるの?」と思ったことありませんか?

実は口に入れた食べ物が、胃や小腸、大腸を通って変化し、形になって出てくるまでには、意外に長い道のりと複雑な仕組みがあります。

栄養を吸収し、水分を抜かれて固まるまでに24〜72時間かかることも。

さらに腸壁の動きや神経、筋肉の働きが連携して初めて“便”として排出されるんです。今回はその一連の流れを、わかりやすく解説します。

目次

1. 口から大腸まで!便ができるまでの流れ

食べ物は口で咀嚼され、唾液と混ざって小さくなり胃へ。

胃では酸や消化酵素によって粥状に分解され、小腸で約7時間かけて栄養と水分を吸収します。

その後、便の元は大腸へ送られます 。大腸では水分と電解質が吸収され、食物残渣や腸内細菌、剥がれた粘膜などが混ざって粥状~半固形に変化します。

上行結腸では液体状、横行結腸では半固形、下行結腸では固形化していき、直腸に送られて便として溜まります。ここまで通常24〜72時間かかります 。

この過程では、栄養分の吸収率を左右する食物繊維や水分量、腸の動きが重要となります。

大腸に到達する前に9 Lあった液体は、小腸で7 L吸収され、残りの2 Lが大腸に入ります。

大腸でさらに大部分が吸収され、最終的に100〜200 gの便になります 。

2. 大腸で水分吸収→便は固くなる?時間と形の関係

大腸通過時間が長いと水分が吸収されすぎて硬い便に、短いと緩い便になります。

そのため、便の形・硬さから腸内環境をチェックすることができます。

また、便秘や下痢は時間だけでなく、食事・水分・腸運動・ストレス・神経・筋肉の協調に影響するため、総合的に改善が必要です。

東京新宿レナクリニックではこうした視点をふまえた腸内環境サポートをご提供しています。

3. 排便のしくみ:ぜん動運動・神経・筋肉の協調

大腸で固形化した便はS状結腸で直腸へ移動し、便意を引き起こします。これは「排便反射」で、朝食や起床時に活発になります 。

排便には以下3要素が必要です

〇腸の収縮(直腸しぼり出し)

〇ふんばる腹筋・横隔膜の力

〇排便に適した姿勢(前かがみ)

また、内・外肛門括約筋の協調した弛緩・締める動き、脳・脊髄・神経系の連携も不可欠です。このバランスが崩れると便秘や失禁の原因になります。

正しい排便リズム(朝一回・スムーズ・残便感なし)をつくることが大切です。

4. 正常な便とは?ブリストルスケールでチェック

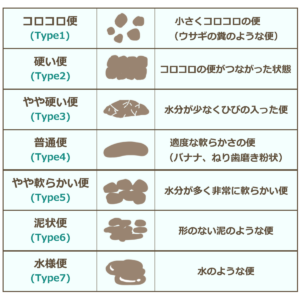

ブリストルスケールは健康な便のバロメーターです

- タイプ3~4(ソーセージ状で表面にひび割れor滑らか):理想的・スムーズに排出

- タイプ1~2:硬すぎ → 便秘・水分不足など

- タイプ5~7:柔らかすぎ → 下痢・腸運動亢進など

便の色(茶色〜黄土色)、形、回数(1日1回〜週3回)も総合判断基準です 。臭いも腸内環境のバロメータで、発酵食品・繊維摂取で改善されることもあります。

5. まとめ:健康な便を維持する生活習慣

便ができて排出されるまでには、胃・小腸・大腸・神経・筋肉など多くの器官・仕組みが関わっています。

大腸での水分吸収と通過時間のバランスが、便の形状を左右し、健康チェックにはブリストルスケールが有効です。

適切な食事(水分・繊維・発酵食品)、規則正しい生活、排便リズムの維持、トイレ習慣と正しい姿勢が健康な便をつくります。

東京新宿RENACLINICでは、排便のメカニズムに基づいた生活アドバイスとケアを提供しています。便に不安がある方は、ぜひご相談ください。

あなたの「快便」を全力でサポートします。

監修医師 大柄 貴寛

国立弘前大学医学部 卒業。 青森県立中央病院がん診療センター、国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科など、 日本屈指の高度な専門施設、クリニックで消化器内視鏡・外科手術治療を習得後、2024年東京新宿RENA CLINIC開院。